Перейти к:

Ветреный пояс — геологическое наследие уникальных тектоно-магматических процессов палеопротерозоя Фенноскандинавского щита

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-20-34

Аннотация

Приведена история открытия и развития геологических гипотез об условиях формирования одной из крупнейших палопротерозойских структур Фенноскандинавского щита — Ветреного пояса. Показана его уникальность по отношению к одновозрастным осадочно-вулканогенным структурам региона, заключающаяся в формировании вулканитов со структурой «спинифекс», типичной для архейских образований. Для Ветреного пояса установлены уникальные по составу породы с хорошей сохранностью первичных структур и минералов. В ходе проведенного эксперимента доказана принадлежность вулканических пород к коматиитовой серии. Рассмотрены проблемы стратиграфических и тектонических схем, часть из которых остаются до настоящего времени дискуссионными. Проведенное исследование изотопного состава детритового циркона методом LA-ICP-MS из метатерригенных пород Ветреного пояса позволяет предположить спокойные тектонические обстановки седиментации, стабильный уровень эрозионного среза, а возраст образования структуры — как сумийский.

Ключевые слова

Для цитирования:

Межеловская С.В., Юшин К.И., Межеловский А.Д. Ветреный пояс — геологическое наследие уникальных тектоно-магматических процессов палеопротерозоя Фенноскандинавского щита. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):20-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-20-34

For citation:

Mezhelovskaya S.V., Yushin К.I., Mezhelovsky А.D. Vetreny belt as a geological heritage of unique paleoproterozoic tectonomagmatic processes in the Fennoscandin shield. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):20-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-20-34

Первое упоминание Ветреного пояса

В далеком 1928 году Михаилом Николаевичем Карбасниковым на месте предполагаемой заболоченной равнины был обнаружен хребет, обращенный к морю. Благодаря его усилиям и пристальному изучению протяженной возвышенности хребет нашел свое место на карте, а произошло это только в 1940 г. Пояс, получил название Ветреный, прослежен от р. Нюхча на северо-западе до р. Онега на юго-востоке. Административно он расположен в Архангельской области и в Республике Карелия. Слово «пояс» в переводе со старорусского обозначало горный хребет, а издревле заселившиеся здесь поморы хорошо видели протяженную возвышенность с моря, полагая, что пояс овеян ветром, отсюда и пошло такое название [11]. Первое геологическое изучение Ветреного пояса относится к довоенному времени. Территорию изучали В.С. Трофимов (1939 г.), Н.В. Альбов (1937, 1940 гг.) и А.Г. Бетехтин (1940 г.), были описаны разрезы вулканических пород и сланцев, относящихся к протерозойскому комплексу. Пояс был отделен от беломорских гнейсов системой крупных разрывов сбросового типа.

Геологические открытия. Комплексное и детальное изучение Ветреного пояса было продолжено в послевоенный период (1949—1960 гг.). В это время была выполнена геологическая съемка масштаба 1:200 000 (А.П. Пекуров, 1953, 1956 г.; Г.А. Бойда, 1957 г.; В.В. Сиваев, 1960 г., и др.). Разработанные и составленные в ходе данных работ карты в настоящее время признаны некондиционными, однако эти исследования внесли большой вклад в познание геологического строения района. В период 1962—1968 гг. огромную работу по изучению стратиграфии, магматизма и металлогении Ветреного пояса провел коллектив Института геологии Карельского филиала АН СССР под руководством А.И. Богачева. В итоге были составлены тектонические и металлогенические карты масштаба 1:500 000 с выделением перспективных участков для поисков сульфидных никелевых руд.

Систематическое геологическое изучение Ветреного пояса началось после 50-х гг. прошлого века. Неоценимый вклад в его изучение внесла династия Куликовых: Вячеслав Степанович Куликов, Виктория Владимировна Куликова, а также Яна Вячеславовна Бычкова (Куликова). За более чем полувековое всестороннее изучение структуры были получены уникальные данные. Метавулканиты Ветреного пояса, обладая специфическим геохимическим составом и удивительной структурой, которая в последствии была названа спинифекс, на тот момент не укладывались в общепризнанные классификации. Только спустя 17 лет при содействии В.С. Куликова на Международном геологическом конгрессе 1984 года в Москве удалось пообщаться с зарубежными коллегами и выяснить, что подобные породы существуют в ЮАР, Австралии, на Канадском щите и отнесены к коматиитовой серии. Термин «коматиит» был введен в литературу братьями Морисом и Робертом Вильонами в 1969 г. [15].

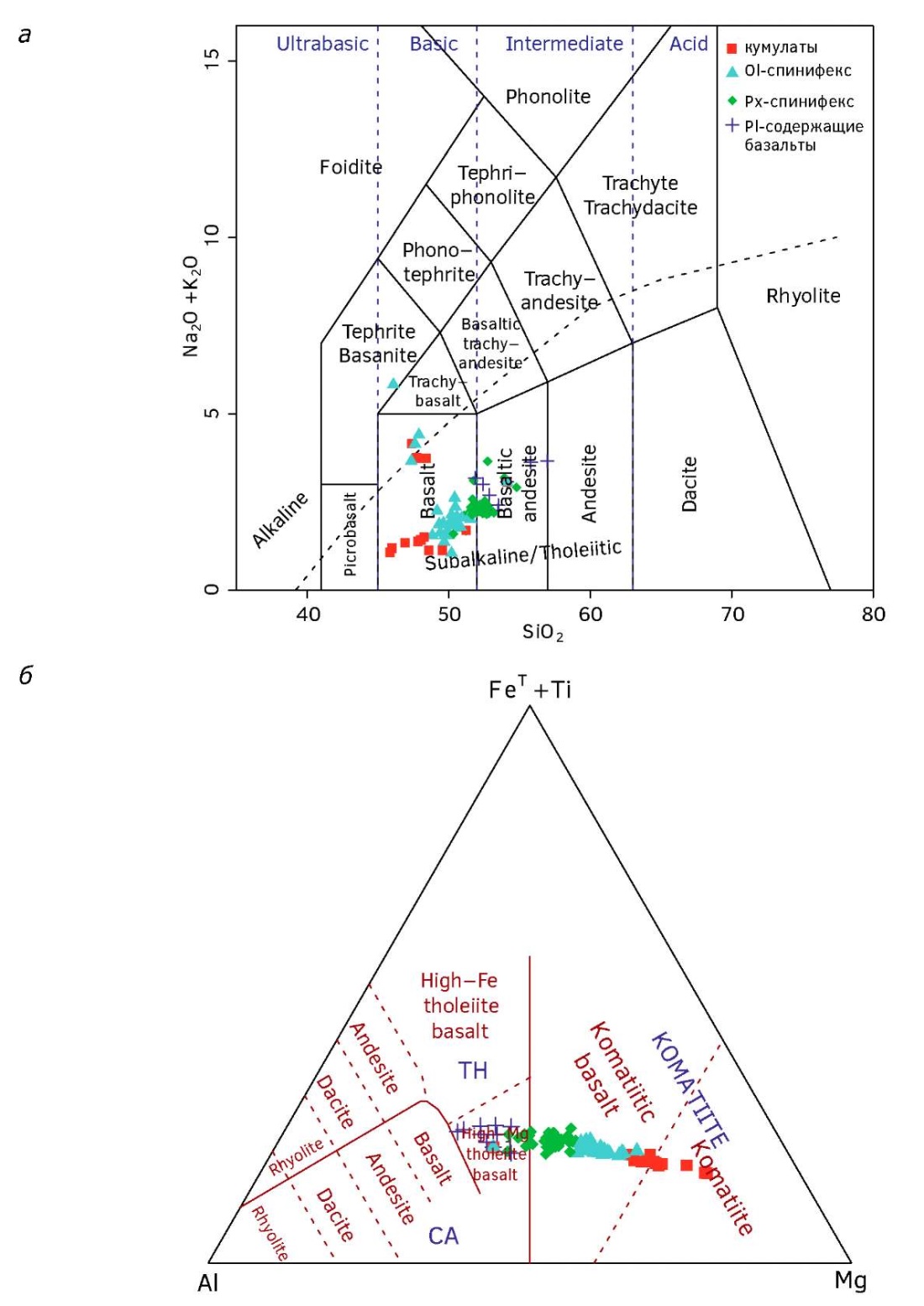

Под этим названием в районе р. Комати (ЮАР) они описали вулканические породы с высоким содержанием MgO, низким Al2O3 и необычно высоким отношением CaO/Al2O3, что отличает их от базальтов, пикритов и перидотитов. В 1971 г. подобные породы были описаны в Австралии [33]. В более поздние годы В.В. Куликовой были открыты коматииты в архейском Сумозерско-Кенозерском зеленокаменном поясе, и лишь потом докембрийские геологи стали обособлять подобные породы в других архейских структурах Карелии. Однако вулканогенные породы Ветреного пояса имеют немного отличный химический состав от коматиитов. Согласно петрографическому кодексу [29] внутри семейства пикритов выделены разновидности перидотитовых (>25% MgO) и пироксенитовых (<25% MgO) коматиитов. Вулканиты Ветреного пояса в среднем содержат 14% MgO, и только лишь кумулятивные части дифференцированных потоков обогащены MgO до 28%. Содержания SiO2 в среднем составляет 50% (рис. 1), что характерно для базальтов, в то время как коматииты обеднены кремнеземом. По содержанию TiO2 = 0.66 породы близки к пикритам. Отношение Al2O3/TiO2 в среднем составляет 19, а в некоторых случаях достигает 33, что существенно отличает породы Ветреного пояса от других ультраосновных вулканитов и напротив типично для коматиитовой серии, согласно [29]. Таким образом, кумулятивные части потоков геохимически отвечают коматиитам, а их дифференциаты, обладающие структурой спинифекс, относятся к коматиитовым базальтам.

Рис. 1. Классификационные диаграммы для коматиитовых базальтов Ветреного пояса.

а — TAS диаграмма Le Bas (1986),

б — диаграмма для вулканических пород Jensen (1976).

Fig. 1. Classification diagrams for komatiite basalts of the Vetreny Belt.

а — TAS diagram (Le Bas et al., 1986),

б — Jensen cation plot for volcanic rocks (Jensen 1976)

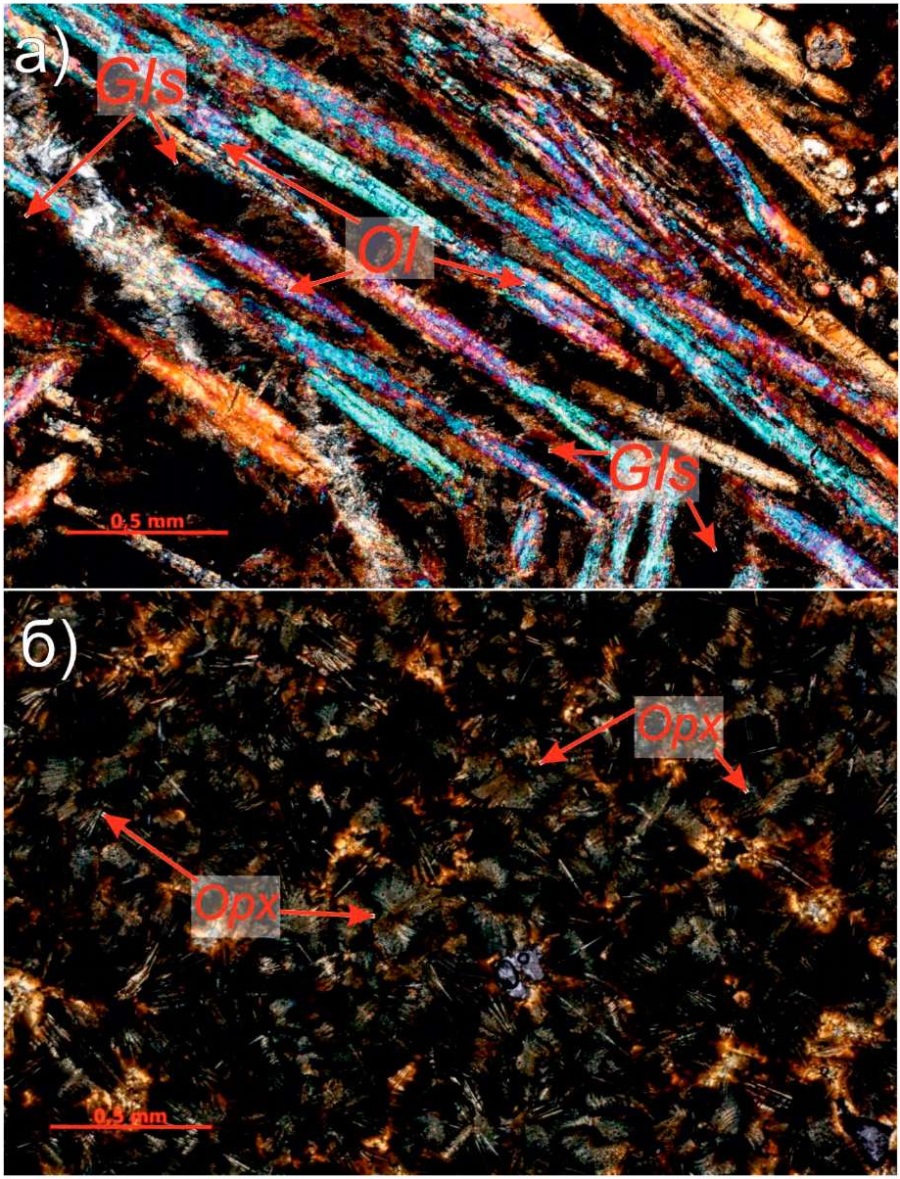

Структура «спинифекс», кристаллизуясь из мантийных ультраосновных расплавов в зоне закалки, является неотъемлемым признаком пород коматиитовой серии. Получила свое название по сходству с австралийской остролистной травой Triodia spinifex. Подобные структуры можно наблюдать, например, зимой на стеклах в окнах строений или на поверхности воды, а также в некоторых продуктах металлургических производств, когда происходит быстрая кристаллизация воды или расплавов в условиях переохлаждения. Вероятность сохранности таких «хрупких» структур при метаморфизме, охватывающем все докембрийские образования, невелика [14]. В доказательство первичной закалочной природы структур спинифекс В.С. Куликовым были проведены эксперименты по плавлению вулканических пород Ветреного пояса, в результате которых при кристаллизации были получены структуры, аналогичные природным [12].

В конце ХХ в. значительный вклад в изучение геологии и полезных ископаемых территории внесли сотрудники ПГО «Архангельскгеология», в первую очередь геологи Плесецкой экспедиции (А.И. Зудин, А.А. Черепанов, А.Д. Казеннова, В.П. Копылов, Г.В. Канев, В.П. Кислов и другие). В начале 2000-х годов А.К. Корсаков и В.Я. Федчук проводили активную работу по изучению геодинамики и металлогении структуры. Большой вклад в геологическое изучение вещественных комплексов Ветреного пояса также внесли А.В. Синицын, В.А. Ильин, С.Б. Лобач-Жученко и др. [18].

За последние 20 лет в рамках тематических работ территорию Ветреного пояса изучали В.Ф. Смолькин, Е.В. Шарков, А.В. Самсонов, И.С. Пухтель, Ю.А. Костицын, Ю.Б. Богданов, А.М. Ахмедов. Результаты этих работ отражены в многочисленных публикациях. В пределах Нименьгской прогнозной площади проводилось геологическое изучение ЗАО «Онегазолото» (2007—2010 гг.) в рамках поисковых работ на золото и элементы платиновой группы.

Результаты исследований

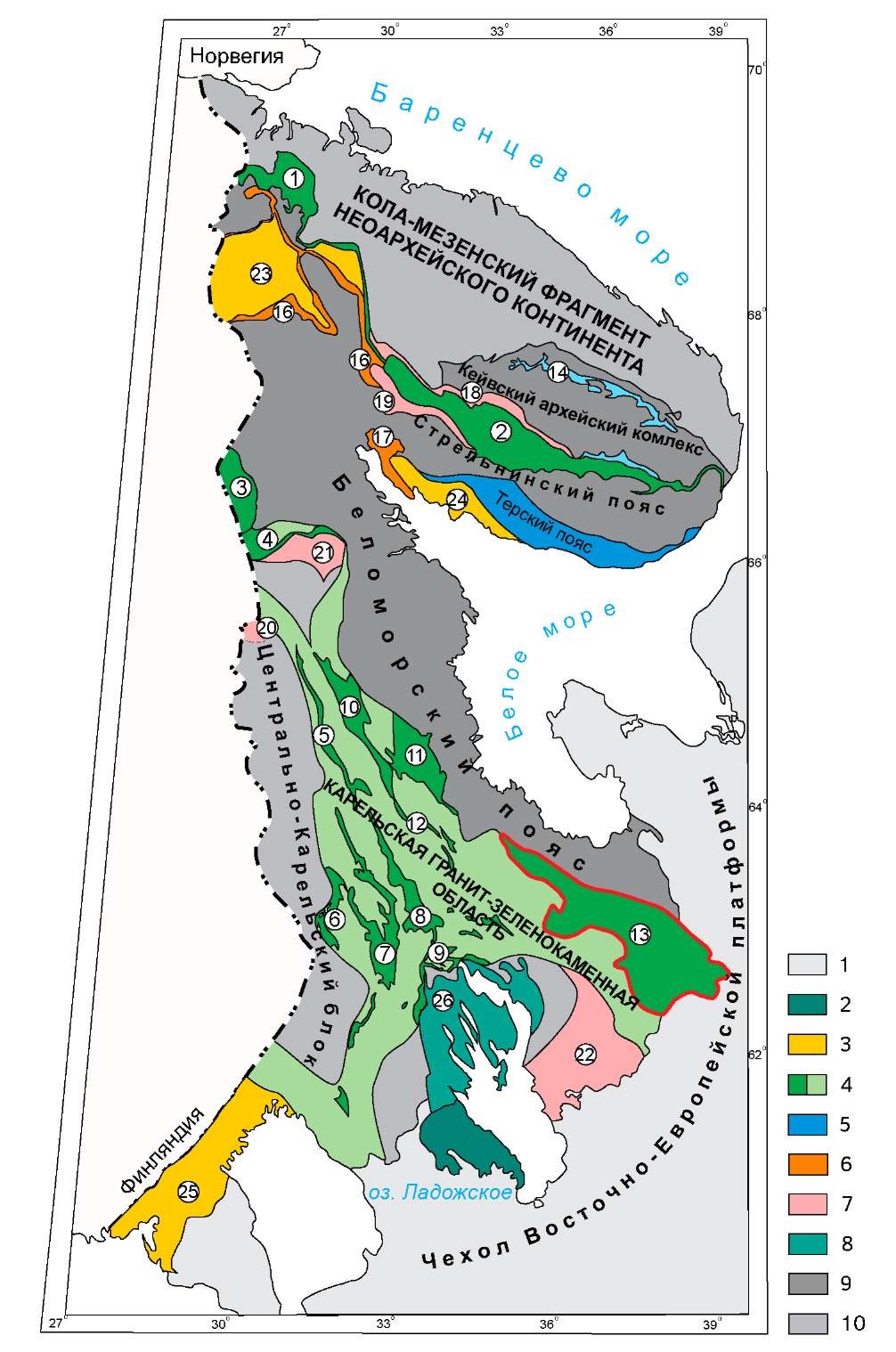

На территории Фенноскандинавского щита на рубеже 2.4—2.5 млрд лет начался крупный импульс мантийного магматизма, который привел к деструкции ранее сформированной консолидированной коры и, как следствие, масштабному рифтогенезу. В результате этих процессов были заложены многочисленные рифтогенные прогибы, одним из которых является Ветреный пояс. Раннепротерозойская структура, расположенная на юго-востоке Карельского кратона, является пограничной между Беломорским подвижным поясом и Карельской гранит-зеленокаменной областью (рис. 2). Пояс образован чередованием осадочных и вулканогенных толщ, погружающихся под углами 20—40º в северо-восточном направлении. Протяженность его в пределах Фенноскандинавского щита составляет 250 км при ширине от 15 до 85 км. Согласно геофизическим данным, пояс погружается под чехол Восточно-Европейской платформы примерно на такое же расстояние [27].

Рис. 2. Геологическая схема главных тектонических подразделений палеопротерозоя Фенноскандинавского щита по [27] с упрощениями: 1 — осадочный чехол Восточно-Европейской платформы; 2 — Прионежская впадина; 3 — тектонические покровы; 4 — тектонические пластины чешуйчато-надвиговых ансамблей (темно-зеленый — палеопротерозойские, светло-зеленый — архейские); 5 — тектонические пластины, образованные палеопротерозойскими ортогнейсами; 6 — пояса расслоенных габбро-анортозитов; 7 — пояса расслоенных мафит-ультрамафитов; 8 — вулканогенно-осадочные комплексы пассивной окраины преобразованной в чешуйчато-надвиговые ансамбли; 9 — автохтонные и параавтохтонныенеоархейские комплексы; 10 — неоархейские комплексы, переработанные в палеопротерозое. Цифрами в кружках показаны следующие структуры: 1 — Печенга; 2 — Имандра-Варзуга;3 — Куолаярви; 4 — Кусамо-Паанаярви; 5 — Чирка-Кемь; 6 — Лубосалма; 7 — Янгозеро-Маслозеро; 8 — Сегозеро-Елмозеро; 9 — Кумса; 10 — Шомбозеро; 11 — Лехта; 12 — Компаковская; 13 — Ветреный пояс; 14, 15 — большие и малые Кейвы. Пояса расслоенных интрузий: 16 — Яврозеро; 17 — Колвицкий; 18 — Монча-Пана; 19 — Имандра; 20 — Койлисмаа; 21 — Оланаа; 22 — Бураковский. Тектонические покровы: 23 — Лапландский пояс; 24 — Колвица-Умбинский пояс; 25 — Южнофинляндский пояс. 26 — Онежская структура

Fig. 2. Geological scheme of the main Paleoproterozoic tectonic subdivisions of the Fennoscandian Shield [27] with simplifications: 1 — sedimentary cover of the East-European Platform; 2 — Prionezhskaya depression; 3 — tectonic covers; 4 — tectonic plates of scale-overthrust ensembles (dark green — Palaeoproterozoic, cool green — Archean); 5 — tectonic plates formed by Palaeoproterozoic orthogneisses; 6 — belts of stratified gabbro-anorthosite; 7 — belts of stratified mafic-ultramafic; 8 — volcanogenic-sedimentary complexes of the passive margin transformed into scaly thrust ensembles; 9 — autochthonous and para-autochthonous Neoarchean complexes; 10 — Neoarchean complexes reworked in the Paleoproterozoic. Figures in circles show the following structures: 1 — Pechenga; 2 — Imandra-Varzuga; 3 — Kuolayarvi; 4 — Kusamo-Panayarvi; 5 — Chirka-Kem; 6 — Lubosalma; 7 — Yangozero-Maslozero; 8 — Segozero-Yelmozero; 9 — Kumsa; 10 — Shombozero; 11 — Lekhta; 12 — Kompakovskaya; 13 — Vetreny Belt; 14, 15 — large and small Keivas. Belts of stratified intrusions: 16 — Yavrozero; 17 — Kolvitsky; 18 — Moncha-Pana; 19 — Imandra; 20 — Koilismaa; 21 — Olanaa; 22 — Burakovsky. Tectonic covers: 23—Lapland belt; 24 — Kolvitsa-Umba belt; 25 — South Finlandland belt. 26 — Onega structure

В разрезе Ветреного пояса преобладают осадочные, вулканогенно-осадочные и вулканогенные толщи, нарушенные взбросо-надвигами. Геологической границей Ветреного пояса с Беломорским геоблоком является региональный надвиг, который отчетливо фиксируется зоной максимального горизонтального градиента силы тяжести. На юго-западе комплекс Ветреного пояса надвинут на саамский серогнейсовый комплекс и лопийские зеленокаменные пояса Карельского кратона.

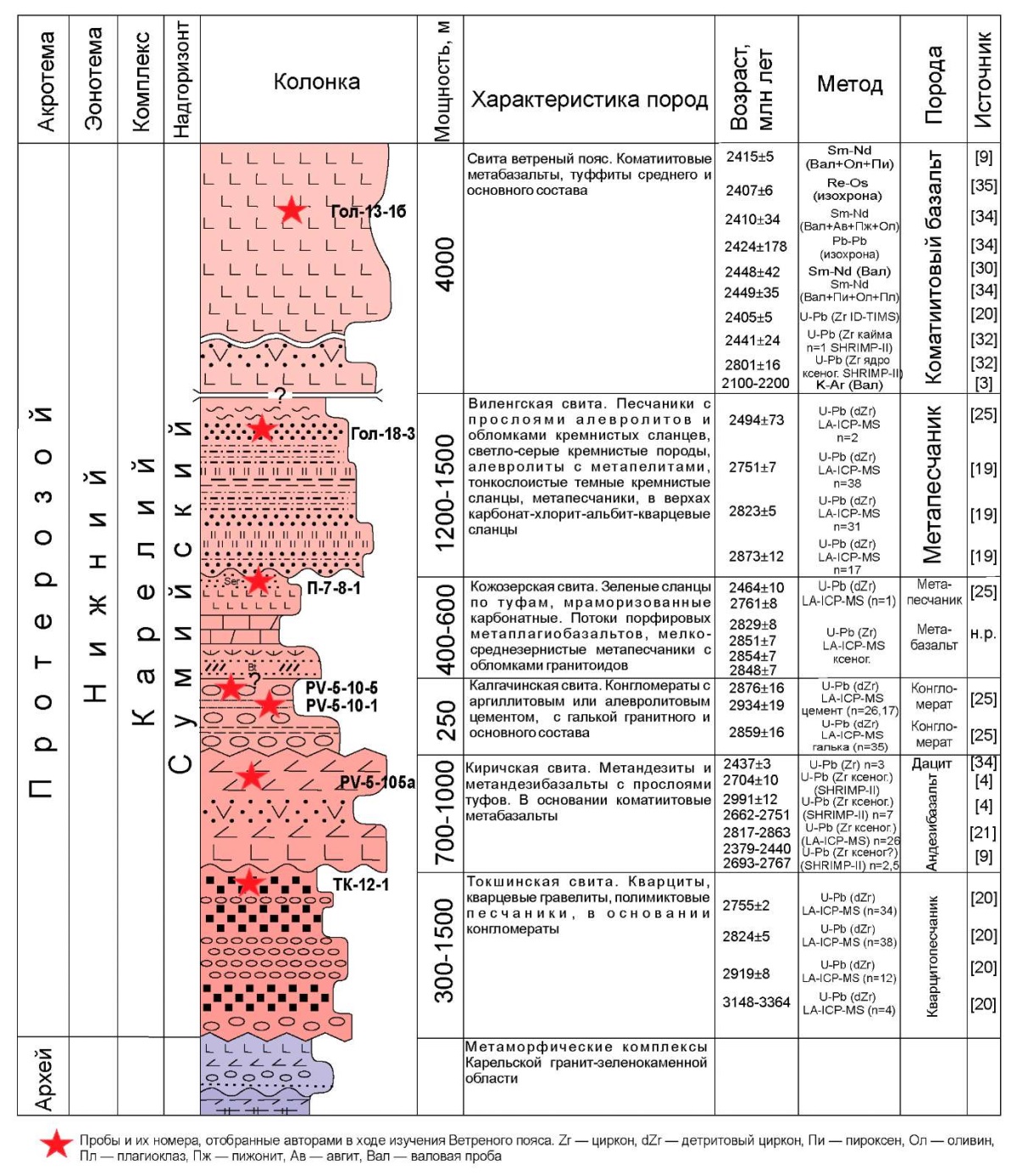

Традиционно в разрезе структуры выделяются шесть свит: (снизу вверх) токшинская терригенная, киричская вулканогенная, калгачинская грубообломочная, кожозерская карбонатно-терригенная с потоками вулканитов, виленгская терригенно-глинистая и свита ветреного пояса вулканогенная (рис. 3). Стратиграфия Ветреного пояса являлась предметом многочисленных дискуссий на протяжении длительного времени. При проведении геологосъемочных работ еще в 1966 году А.И. Богачев относил середину разреза (кожозерская свита) к ятулию. В 1968 году А.И. Богачевым, В.С. Куликовым и другими из разных частей структуры были получены многочисленные датировки K-Ar методом по породе для коматиитовых базальтов. Все полученные возраста укладывались в интервал от 2.4 до 2.2 млрд лет [3][6], что противоречило сопоставлению вулканитов Ветреного пояса с суйсарским комплексом докембрия. Однако Новикова А.С. совместно с Куликовым В.С., обратили внимание на уникальный петрохимический состав вулканитов Ветреного пояса и отсутствие подобных пород в более молодых разрезах аналогичных структур [28].

Рис. 3. Сводный разрез Ветреного пояса по [13] с дополнениями

Fig. 3. Summary section of the Vetreny Belt according [13] with additions

На структурно-формационной карте Ветреного пояса 1984 г под ред. Куликова В.С., весь комплекс структуры относится к четырем надгоризонтам палеопротерозоя от сумия до людиковия. Такое расчленение структуры обусловлено сходством разреза Ветреного пояса с аналогичными палеопротерозойскими структурами Фенноскандинавского щита, такими как Лехтинский и Шомбозерский синклинории, Кумсинская и Онежская структуры и многие другие. Для них характерным является чередование вулканогенных и осадочных образований в следующей последовательности (снизу вверх): кварциты, андезиты и андезибазальты, кварцевые порфиры, дациты, метапорфириты с горизонтами карбонатных пород, металевролиты, метапелиты, кварцитопесчаники, туфосилициты, чередующиеся с силлоподобными телами пикритов. Примечательным является также появление рассеянного углеродистого вещества.

В 1997 году И.С. Пухтель и др. впервые получили Sm-Nd возраст коматиитовых базальтов, который составил 2410 ± 34 млн лет [34]. Эти данные кардинально поменяли представления многих геологов-съемщиков о стратиграфии и геологическом развитии структуры. Но, несмотря на опубликованные данные в более молодых материалах, на Госгеолкарте Р-37 — VII от 2001 г. свита Ветреного пояса и виленгская рассматриваются наравне с суйсарской и заонежской свитами людиковия [7]. В объяснительной записке к этой карте проводится сопоставление местных стратонов ранних карелид, где наблюдается аналогичная ситуация. Не изменилось и представление о разрезе у авторов миллионной карты Р-(35,36) от 2015 г. [10]. Богданов Ю.Б. и др. в 2011 г. в своей работе, несмотря на новые изотопные данные, по-прежнему омолаживает верхнюю часть разреза Ветреного пояса [5]. Однако в опубликованных материалах Куликова В.С. и др. от 2011 г. весь комплекс структуры относится к сумийскому надгоризонту, что было подтверждено новыми, надежными изотопными данными [13].

В 2016 году вышла работа Пухтеля И.С., в которой он подтвердил раннепротерозойский (сумийский) возраст коматиитовых базальтов Re-Os методом — 2407 ± 6 млн лет [35]. Рядом исследователей были предприняты попытки выделения монофракции циркона из коматиитовых базальтов для проведения прецизионного изотопного датирования U-Pb методом SIMS-SHRIMP-II, однако был получен более древний (архейский) возраст [4][32], который, вероятно, характеризует ксеногенную природу циркона за счет коровой контаминации [1][8][21]. Авторами также была предпринята попытка выделения монофракции циркона из плагиобазальтов средней части разреза; конкордантный возраст по двум зернам составил 2856 ± 8 млн лет. Скорее всего, данные зерна были захвачены в процессе ассимиляции. Корреляция Ветреного пояса с другими стратотипическими структурами палеопротерозоя Фенноскандинавского щита во многом была основана на хронособытийном подходе [22, 23], используя надежные датировки планетарных событий. К ним относятся событие Ломагунди, во время которого накапливались карбонатные толщи с тяжелым углеродом, характерные для ятулийского времени, или феномен «Шуньга», во время которого стали накапливаться толщи, существенно обогащенные органическим веществом и типичные для людиковия. Комплекс Ветреного пояса хорошо укладывается в общепринятые модели таких разрезов. Например, в составе кожозерской свиты присутствуют карбонаты, представленные сланцами по известнякам, местами мраморами по доломитам; в составе вышележащей виленгской свиты присутствуют металевролиты и метапелиты с тонко рассеянным углеродистым веществом органического происхождения. Данные особенности существенно сближают середину разреза структуры с более молодыми надгоризонтами палеопротерозоя, однако имеющиеся на сегодня ограничения возраста по завершающему этапу вулканизма противоречат такой стратиграфической последовательности при условии ненарушенного залегания.

Вклад авторов

Многие исследователи Ветреного пояса основное внимание уделяют вулканитам коматиитовой серии, оставляя без внимания осадочную составляющую разреза структуры. Нами был изучен изотопный U-Pb возраст зерен детритового циркона из всех осадочных уровней разреза Ветреного пояса методом LА-ICP-MS. Самый молодой возраст по единичным зернам циркона был получен из аркозовых метапесчаников кожозерской свиты — 2464 ± 10 млн лет, а самый молодой циркон из метапесчаников виленгской свиты имел возраст 2494 ± 73 млн лет [25], что может отвечать нижнему пределу осадконакопления и характеризовать принадлежность разреза к сумийскому надгоризонту, однако небольшая популяция зерен с молодым возрастом не позволяет в полной мере это утверждать.

Большое количество изотопно-геохронологических данных (рис. 3) по вулканитам, завершающим разрез структуры, однозначно подтверждает сумийский возраст Ветреного пояса. Предположить иную возрастную последовательность разреза возможно только при условии нарушенного залегания, что характерно для многих докембрийских структур, претерпевших многократные тектонические деформации. Впервые полученные изотопно-геохронологические данные по детритовому циркону (dZr) из всех метаосадочных уровней Ветреного пояса позволяют сделать вывод о том, что процессы седиментации в раннем протерозое на юго-востоке Фенноскандинавского щита происходили в спокойной тектонической обстановке, в условиях развивающегося рифта. На это указывают схожие возрастные популяции dZr по всему разрезу (рис. 3), характеризующие одинаковые источники сноса, при несущественном изменении эрозионного среза В кварцитопесчаниках базальной токшинской свиты основные популяции циркона показали полимодальное распределение со средневзвешенными пиками 2755, 2824, 2919 млн лет и единичными более древними возрастами. Для гальки гранитоидного состава в конгломератах калгачинской свиты определен возраст 2859±16 млн лет. Циркон из цемента имеет два основных пика: 2876 и 2934 млн лет. В метапесчаниках кожозерской свиты установлено унимодальное распределение с возрастом 2761 млн лет. Для метатерригенных пород виленгской свиты характерно полимодальное распределение с основными пиками 2751, 2823, 2873 млн лет.

Изучение карбонатсодержащих пород кожозерской свиты не показало аномально высоких значений тяжелого углерода, характерных для события Ломагунди ятулийского времени (2200—2100 млн лет). Содержание δ¹³Скарб (-0,9…-1) не позволяет коррелировать карбонатсодержащие сланцы средней части разреза Ветреного пояса (кожозерская свита) с аналогичными породами ятулийского уровня в других структурах Фенноскандинавского щита (Онежская, Лехтинская, Шомбозерская и др.).

Метабазальты, завершающие разрез Ветреного пояса, имеют ряд особенностей. Впечатляют объемы вулканизма: согласно предварительной оценке гравиметрических данных, мощность вулканитов в северо-западной части структуры достигает 4000 м [24]. Учитывая уровень эрозионного среза и возраст пород (2.4 млрд лет), изначальная мощность была больше. Вулканиты Ветреного пояса обладают уникальным петрографо-геохимическим составом и не укладываются в номенклатуры петрографического кодекса [16]. При низких для коматиитовой серии содержаниях MgO (9—18%) породы обладают структурой спинифекс хорошей сохранности. В некоторых кумулятивных частях лавовых потоков сохраняются реликты первичных минералов, прежде всего пироксена и оливина, что обусловлено минимальными преобразованиями пород в условиях низких ступеней метаморфизма, не выше зеленосланцевой фации [15]. Подобная сохранность глубинных минералов позволяет изучать эволюцию мантии с применением современных прецизионных методов [1].

Узкий временной диапазон распространения пород коматиитовой серии и их принадлежность к докембрию, преимущественно архею, объясняет дефицит имеющихся на сегодняшний день данных об условиях образования коматиитов. Такие породы, являясь продуктом чрезвычайно высокотемпературных магм, быстро подвергаются ассимиляции окружающими породами, что влияет на конечный состав пород после кристаллизации.

Для получения информации о составе исходных (первичных) магм необходимо статистическое изучение содержаний летучих компонентов и воды, сосредоточенных в расплавных включениях, которые были захвачены наиболее ранними минеральными фазами при кристаллизации. На сегодняшний день имеется ограниченное количество работ по изучению расплавных включений в коматиитах, однако получение новых данных позволит не только установить составы исходных расплавов, но и установить режимы образования коматиитовых магм, тем самым дополнив сведения о составе и эволюции древней мантии [1][2][36].

Для моделирования скорости остывания расплава повторно проведен эксперимент В.С. Куликова по плавлению пород свиты ветреного пояса [26]. В качестве исходного материала взяты образцы коматиитовых базальтов с содержанием MgO более 18%, отобранные на г. Голец (северо-западная часть Ветреного пояса). В ходе проведения нескольких экспериментов наиболее благоприятными условиями для кристаллизации структур спинифекс было плавление при температурах 1300 градусов в печи, далее корундовый тигель с расплавом постепенно остывал внутри камеры. Петрографическое изучение полученной закристаллизованной породы позволило установить структуры спинифекс, напоминающие «соцветие» (рис. 4). Анализ состава минеральных фаз на электронном микроскопе показал, что удлиненные пластинчатые кристаллы отвечают авгиту, а по центру расположен хромшпинелид, послуживший затравкой для роста минералов группы пироксена. Материал основной массы обеднен кремнеземом и железом, обогащен алюминием, кальцием и натрием и соответствует вулканическому стеклу [26]. Следует отметить, что при более быстром остывании расплава в воздушной или водной среде структуры спинифекс не образовались.

Рис. 4. Структуры спинифекс: а — оливиновый спинифекс в коматиитовых базальтах Ветреного пояса (г. Голец); б — пироксеновый спинифекс, полученный экспериментальным путем при плавлении коматиитового базальта, отобранного с г. Голец

Fig. 4. Spinifex structures: a — olivine spinifex in komatiite basalts of the Vetreny Belt (Golets); б — pyroxene spinifex obtained experimentally by melting of komatiite basalt sampled from Golets

Эксперименты по плавлению аналогичных пород коматиитовой серии Кольской провинции ранее проводились В.Ф. Смолькиным и др. [31]. При температуре 1400-1390 °С наблюдался интенсивный рост первой фазы оливина, образованной спинифексподобной структурой. При снижении температуры кристаллизовался оливин идиоморфной конфигурации, дипирамидального габитуса. Позже, при температурах 1250°С, к нему присоединялся шпинелид кубо-октаэдрической морфологии.

Для подтверждения существующих датировок коматиитового вулканизма были изучены породы комагматичного расслоенного интрузива Руйга (габбро-норитовая часть) [17]. Полученный авторами U-Pb возраст по циркону, определенный методом TIMS в лаборатории КНЦ РАН, составил 2415 ± 11 млн лет. Также было выделено единичное зерно циркона из раскристаллизованной части лавового потока коматиитовых базальтов на г. Голец, его возраст аналогичным методом показал 2405 ± 5 млн лет [20].

Заключение

Несмотря на длительную историю геологического изучения структуры Ветреный пояс, на сегодняшний день остаются актуальные и важные вопросы о положении его стратиграфических подразделений, что требует уточнения. Для возможного решения данного вопроса авторы предлагают обратить внимание на плагиобазальты в составе кожозерской свиты, а также дайки габбро-долеритов, слагающих дайковый пояс, приуроченный к полям развития пород виленгской свиты. Всестороннее изучение комплексов структуры прецизионными методами с получением надежных изотопных данных по указанным выше объектам, возможно, поможет разобраться в стратиграфии Ветреного пояса.

Наличие в разрезе коматиитовых пород, обладающих уникальным петрохимическим составом с хорошей степенью сохранности первичных структур и минералов не встречаются (или в значительной степени переработаны наложенными тектоно-метаморфическими процессами) в других докембрийских структурах на территории Российской Федерации. Высокая сохранность первичных магматических минеральных фаз дает возможность получать уникальную информацию для реконструкции режимов генерации коматиитовых магм и изучать эволюцию древней мантии Земли. Это позволяет предложить Ветреный пояс в качестве геологического памятника природы.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Межеловская С.В. — проанализировала фондовую и опубликованную литературу, разработала концепцию статьи, выделила ключевые этапы геологического изучения палеопротерозойской структуры Ветреный пояс, обозначила ряд нерешенных вопросов на сегодняшний день, требующих дальнейшего изучения, подготовила текст статьи. Окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Юшин К.И. — собрал и ознакомился с фондовой литературой по объекту исследования, разработал базу ретроспективных данных для дальнейшего использования, проанализировал опубликованные научные статьи, касающиеся структуры Ветреный пояс, оформил иллюстрации к статье и участвовал в подготовке итогового макета статьи. Окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Sofia V. Mezhelovskaya — analysed the stock and published literature, developed the concept of the article, highlighted the key stages of geological study of the Paleoproterozoic structure of the VetrenyBelt, identified a number of unresolved issues to date that require further study, prepared the text of the article. Finalised the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Kirill I. Yushin — collected and familiarised himself with the stock literature on the object of research, developed a database of retrospective data for further use, analysed published scientific articles concerning the structure of the VetrenyBelt, designed illustrations for the article and participated in the preparation of the final layout of the article. Finalised the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Межеловский А.Д. — участвовал в подготовке статьи, разработал ее структуру, описал полученные новейшие данные при изучении структуры, включая личный вклад авторов. Занимался редактированием итогового макета. Окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Alexey D. Mezhelovsky — participated in the preparation of the article, developed its structure, described the latest data obtained during the study of the structure, including the personal contribution of the authors. He edited the final layout. Finalised the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Асафов Е.В., Кошлякова А.Н., Соболев А.В., Тобелко Д.П., Батанова В.Г., Пухтель И.С., Межеловская С.В. Состав расплавов коматиитовых базальтов Ветреного пояса (Карелия) по данным изучения расплавных включений в оливине // Мат-лы Всеросс. ежег. семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (ВЕСЭМПГ-2023): ГЕОХИ РАН. М., 2023. С. 6.

2. Асафов Е.В. Условия образования и кристаллизации коматиитов: дис. … канд. геол.-мин. наук. М., 2019.

3. Богачев А.И., Куликов В.С., Пекуров А.В., Слюсарев В.Д. Новые данные по геологии и магматизму синклинорной зоны Ветреного пояса. — В кн. «Вулканогенные и гипербазитовые комплексы протерозоя Карелии». Петрозаводск, Карельск. кн. изд-во. 1968. 289с.

4. Богданов Ю.Б., Анисимова С.А., Бережная Н.Г. Новые данные о возрасте вулканитов сумия Карелии // Материалы VIII Российской конференции по проблемам геологии докембрия «Стратиграфия докембрия: проблемы и пути решения». СПб.: Свое издательство, 2023. С. 22-25.

5. Богданов Ю.Б., Робонен В.И. Результаты деятельности региональной межведомственной стратиграфической комиссии по северо-западу России (1984—2010) // Геология Карелии от архея до наших дней. ИГ КарНЦ РАН. ВСЕГЕИ, 2011. С. 65.

6. Вулканогенные и гипербазитовые комплексы протерозоя Карелии: сб. статей / Научн. ред. канд. геол.-минерал. наук А.И. Богачев. Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1968. 293 с.: ил.; 27 см. (Труды Института геологии/ Карел. филиал АН СССР; Вып. 1).

7. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Карельская. Листы Р-37-I (Маленьга), Р-37-VII (Сергиево). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2001. 94 с.

8. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000. Серия Карельская. Лист Р-37-XV (Поча). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2023. 209 с.

9. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000. Серия Карельская. Лист Р-37-IX (Скарлахта). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2023. 148 с.

10. Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1: 1 000000 (третье поколение). Серия Балтийская. Лист P-(35),36 Петрозаводск. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2015. 400 с.

11. Карбасников М.Н. Ветреный пояс. Л., 1940. 58 с., 4 л. карт.: карт.; 22 см. (Труды по географии Севера Европейской части СССР / Географо-экон. науч.- исслед. ин-т Ленингр. гос. ун-та; Ч. 1).

12. Куликов В.С., Калинин Ю.К. Экспериментальное воспроизведение некоторых структур базальтов Ветреного пояса // Минералогия и геохимия докембрия Карелии. Петрозаводск, 1971. Вып. 7а. С. 168—173.

13. Куликов В.С., Куликова В.В., Бычкова Я.В. Ветреный пояс: тектоно- и петротип палеопротерозоя Юго-Восточной Фенноскандии // Геология Карелии от архея до наших дней. Материалы докладов Всеросс. конф., посвященной 50-летию Института геологии Карельского научного центра РАН. Петрозаводск, 2011. С. 91—103.

14. Куликов В.С., Куликова В.В., Бычкова Я.В. Коматиитовый магматизм в Карелии: история открытия, основные характеристики, проблемы изучения // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика. Материалылы Междунар. конф., посвященной 60-летию КарНЦ РАН. Секция «Науки о Земле». Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2006. С. 280—282.

15. Куликов В.С., Куликова В.В., Светова А.И., Раевская М.Б., Горьковец В.Я., Вяхирев С.А., и др. Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита / ИГ Карельск. фил. АН СССР. Л.: Наука, 1988, 192 с.

16. Куликова В.В. и др. Петрохимические серии магматических пород: (анализ состояния и проблемы систематизации, предпочтительные модули химических элементов, новые направления). Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т геологии. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2001. С. 114.

17. Куликова В.В., Куликов В.С., Бычкова Я.В. 2007. К вопросу о вулкано-плутонической системе «вулкан Голец — интрузив Руйга». Геология и полезные ископаемые Карелии. Тр. КарНЦ РАН. Вып. 10: с. 69—81.

18. Межеловская С.В. Особенности геологического строения и время формирования осадочно-вулканогенного комплекса Ветреного пояса: юго-восток Балтийского щита: дис. … геол.-мин. наук. М., 2016. С. 211.

19. Межеловская С.В., Асафов Е.В., Кошлякова А.Н., Тобелко Д.П., Межеловский А.Д. Изотопногеохронологическая характеристика метаосадочных пород виленгской свиты, Ветреный пояс // Материалы 55-го тектонического совещания «Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы — 2024», Том 2. М.: ГЕОС, 2024, с. 24-28.

20. Межеловская С.В., Корсаков А.К., Межеловский А.Д., Бибикова Е.В. Временной диапазон формирования осадочно-вулканогенного комплекса Ветреного пояса // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2016. Т. 24. № 2. С. 1—14.

21. Межеловская С.В., Межеловский А.Д. Ксеногенные цирконы в разрезе Ветреного пояса как признак коровой контаминации в палеопротерозое юговостока Фенноскандинавского щита // Разведка и охрана недр. 2019. № 3. С. 38—42.

22. Межеловская С.В., Межеловский А.Д. Особенности корреляции палеопротерозойских (сумийсколюдиковийских) комплексов Балтийского щита // Мат-лы XIII науч. чтений, посвященных памяти профессора Михаила Владимировича Муратова «Проблемы региональной геологии северной Евразии». М.: Парадигма, 2022. С. 52—57.

23. Межеловская С.В., Межеловский А.Д. Палеопротерозойская структура, Ветреный пояс: нерешенные вопросы // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2022. № 5. С. 99—102.

24. Межеловский А.Д. Блоковое строение Ветреного пояса (юго-восток балтийского щита): дис. … канд. геол.-мин. наук. М., 2011. С. 184.

25. Межеловский А.Д., Межеловская С.В. Ветреный пояс: сумийский рифтогенез // Разведка и охрана недр. 2022. № 2. С. 27—36.

26. Межеловский А.Д., Ульянов Д.К. Результаты экспериментального плавления коматиитовых базальтов свиты Ветреного пояса // Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ–РГГРУ). Мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. 2018. С. 81—83.

27. Минц М.В. Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1-ЕВ, профилям 4В и ТАТСЕЙС. М.: ГЕОКАРТ: ГЕОС. 2010. Т.2. 400с.

28. Новикова А.С. Тектоника основания Восточно-Европейской платформы. Труды ГИН, вып. 237. М:, «Наука», 1971. С. 81.

29. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. — Изд. 2. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. — 200 с.

30. Пухтель И.С., Журавлев Д.З., Куликова В.В., Самсонов А.В., Симон А.К. Коматииты Водлозерского блока (Балтийский щит) // Докл. АН СССР, 1991, т. 317, № 1, с. 197—202.

31. Смолькин В.Ф. Коматиитовый и пикритовый магматизм раннего докембрия Балтийского щита. СПб.: Наука, 1992. 272 с.

32. Смолькин В.Ф., Шарков Е.В., Лохов К.И., Капитонов И.Н., Сергеев С.А. Генезис высокомагнезиальных вулканитов Ветреного пояса палеопротерозоя по данным исследований U-Pb- и Lu-Hf систем в цирконах (Восточная Карелия) // ДАН. 2011. Т. 439. № 4. С. 528—533.

33. Nesbitt R.W. Skeletal crystal forms in the ultramafic rocks of the YilgarnBlock, Western Australia: evidence foran Archean ultramaficliquid. // Geol.Soc. Aust. Spec. Рubl., 1971. No. 3.

34. Puchtel I.S., Haase K.M., Hofmann A.W., Chauvel C., Kulikov V.S., Garbe-Schnberg C.D., Nemchin A.A. Petrology and geochemistry of crustally contaminated komatiitic basalts from the VetrenyBelt, southeastern Baltic Shield: evidence for an early Proterozoic mantle plume beneath rifted Archean continental lithosphere // Geochim. CosmochimActa. 1997. Vol. 61. P. 1205—1222.

35. Puchtel I.S., Touboul M., Blichert-Toft J., Walker R.J., Brandon A.D., Nicklas R.W., et al. Lithophile and siderophile element systematics of Earth’s mantle at the Archean-Proterozoic boundary: Evidence from 2.4 Ga komatiites //Geochimica et CosmochimicaActa. 2016. Vol. 180. P. 227—255.

36. Sobolev A.V., Arndt N.T., Batanova V.G., Asafov E.V., Portnyagin M.V., Krasheninnikov S.P., Gurenko A.A., Garbe-Schönberg D. Komatiitesreveal a hydrousarchaeandeep-mantlereservoir // Nature. 2016. Vol. 531. No. 7596. P. 628—632.

Об авторах

С. В. МежеловскаяРоссия

Межеловская Софья Владимировна — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Тектоника консолидированной коры»

7, стр. 1, пер. Пыжевский, г. Москва 119017

тел.: +7 (916) 906-77-92

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

К. И. Юшин

Россия

Юшин Кирилл Игоревич — аспирант; младший научный сотрудник лаборатории «Неотектоники и современной геодинамики»

7, стр. 1, пер. Пыжевский, г. Москва 119017;

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Д. Межеловский

Россия

Межеловский Алексей Дмитриевич — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры «Общая геология и геокартирование»

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Межеловская С.В., Юшин К.И., Межеловский А.Д. Ветреный пояс — геологическое наследие уникальных тектоно-магматических процессов палеопротерозоя Фенноскандинавского щита. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):20-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-20-34

For citation:

Mezhelovskaya S.V., Yushin К.I., Mezhelovsky А.D. Vetreny belt as a geological heritage of unique paleoproterozoic tectonomagmatic processes in the Fennoscandin shield. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):20-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-20-34